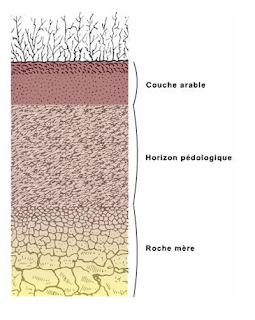

Le sol provient en général de l’altération de la roche mère sous-jacente, appelée sous-sol. La pédologie décrit les différents types de sols ainsi formés, en distinguant la couche arable et le sol sous jacent. L’agriculteur travaille la couche arable, plus riche en matières organiques. L’horizon sous-jacent, entre la couche arable et la roche mère, contribue aussi à la nutrition de la plante en éléments minéraux et en eau. L’agronomie s’intéresse à ces deux horizons à travers le profil cultural. Le sol comprend 4 éléments principaux: l’air, l’eau, les constituants minéraux et la matière organique.

Les constituants minéraux

La matière organique comprend tous les constituants du sol formés d'hydrates de carbone, d'hydrogène, d'oxygène et, le plus souvent, d'azote. Elle donne naissance à une matière de couleur foncée, l’humus. La quantité d’humus stable obtenu à partir d’apports organiques dépend de leur teneur en matière sèche et de leur richesse en cellulose et lignine.

Bilan de l’humus sur l’exploitation

Les pertes sont fonction entre autres de la structure et du pH du sol, de la profondeur de labour et de l’importance des restitutions organiques. Les gains sont essentiellement apportés par le fumier, les résidus de récolte, les pailles, les engrais verts, les prairies temporaires ou naturelles et les amendements organiques. La fertilisation, en augmentant les récoltes et donc la quantité de résidus végétaux enfouis, a un effet favorable sur le bilan humique.

La structure du sol

Les éléments constitutifs de la fraction « terre fine » soudés par l’humus, forment des agrégats, qui ménagent entre eux des espaces lacunaires remplis d’air et d’eau. C’est le complexe argilohumique , qui en présence de calcium confère au sol une structure stable. Les agrégats se rassemblent pour former des mottes. La forme, la taille et la disposition des agrégats caractérisent la structure du sol, qui doit être à la fois stable et poreuse :

- stable, pour que les racines puissent explorer en permanence un grand volume de terre.

- Poreuse, de façon à permettre la circulation de l’air et de l’eau. Le sol est de ce fait propice à la vie biologique, à un bon enracinement et à la disponibilité des éléments minéraux.

L’eau dans le sol

La réserve en eau assure la quasi totalité des besoins en eau de la plante. L'eau dissout les éléments nutritifs pour constituer la solution du sol qui est absorbée par les racines. Plus la texture d'un sol est fine, plus sa réserve en eau est élevée. La part de l'eau qui s'infiltre dans le sol est d'autant plus importante que la surface offre plus d'obstacles au ruissellement et que la structure du sol est plus grossière. L'eau d'infiltration se charge sur son passage en oxygène, gaz carbonique et sels minéraux. Une partie de l'eau du sol est prélevée par la plante pour son alimentation mais aussi pour compenser les pertes par évapotranspiration au niveau des feuilles. Une autre partie de l'eau d'infiltration peut être perdue par drainage, durant les périodes humides ou en cas d'irrigation mal conduite, entraînant des pertes d'éléments minéraux. Une autre partie de l’eau du sol peut être perdue par transpiration par les feuilles ou par évaporation à la surface du sol, qui peut être réduite par paillage ou brisevent.

L’eau et la fertilisation

La fertilisation améliore la résistance des plantes à la sécheresse, en favorisant le développement racinaire et la régulation de la transpiration par le mécanisme de fermeture des stomates. L'irrigation en période de sécheresse entraîne un accroissement des rendements, et provoque aussi une augmentation des besoins minéraux et des exportations.

L’activité biologique du sol

Le sol est un milieu vivant dans lequel se développe une multitude d’organismes variés appartenant aux règnes animal et végétal.

La faune du sol

La macrofaune est représentée par des rongeurs, des arthropodes, des mollusques et des annélides. Les plus utiles sont les vers de terre (lombriciens), qui améliorent la structure du sol et sa porosité. Leur poids peut atteindre 4 tonnes par hectare. La microfaune du sol a surtout un rôle d'enfouissement et de mélange de la matière organique avec le sol.

La flore du sol

Elle comprend algues, champignons, actinomycètes et bactéries. Les champignons agissent sur les processus de formation de l’humus et la stabilisation des agrégats. Les bactéries dégradent les matières organiques et interviennent dans diverses étapes essentielles du cycle des éléments fertilisants ( azote, phosphore et soufre ). Les techniques de culture du sol doivent tendre à améliorer les conditions de milieu favorables à l’activité de tous ces microorganismes.Actinomycètes Rhizobactéries.

La connaissance du sol et analyses

L’analyse a pour but de connaître les propriétés physiques, chimiques et parfois biologiques du sol et de suivre l’évolution de la fertilité du sol. Le prélèvement des échantillons constitue une opération très importante, car l’échantillon doit être représentatif de la composition et de la richesse du sol.

L’analyse physique

Elle comprend 3 déterminations principales : l’analyse granulométrique, le dosage du calcaire total et du calcaire actif, et le taux de matière organique.

Le dosage de l’azote total permet de calculer le rapport C/N qui traduit l’intensité de l’activité du sol. Un rapport C/N voisin de 10 est l’indice d’un sol sain où la vie microbienne est active.

L’analyse chimique

Elle a pour but d’évaluer les quantités d’éléments nutritifs que le sol est capable de mettre à la disposition des plantes. Elle comporte la détermination du pH, le dosage du phosphore, et des autres éléments nutritifs, éventuellement du soufre et de certains oligoéléments et la capacité d’échance cationique (C.E.C). Pour une bonne fiabilité des analyses, il est recommandé de s’adresser aux laboratoires d’analyse des sols. Une bonne connaissance du sol est indispensable pour mener à bien la fertilisation raisonnée.

UTILISEZ LA GAMME DE PRODUITS VITAL PLUS POUR UNE AGRICULTURE DURABLE ET RENTABLE

Contacts : 00225 08 62 33 21 (whatsapp / appel)

agriculturedurableci@gmail.com

Commentaires

Enregistrer un commentaire

Merci de bien vouloir laisser vos impressions